HTMLの基本構造と要素の仕組み

HTMLとは?基本概念と仕組み

HTMLとは、HyperText Markup Languageの略で、Webページを構成するための基本的なマークアップ言語です。ブラウザがHTMLを読み取ることで、Webページが視覚的に表示されます。HTMLは要素と呼ばれる構造を用いて、テキストや画像、リンクなどのコンテンツを定義し、Webサイト全体の見た目や構造を作り上げます。

HTML要素には意味を持たせるためのタグが使用され、始まりと終わりを示すペアで記述されます。一部の要素は内容が省略されている場合もあり、こういったルールを理解することでHTML要素を正しく使いこなすことが可能です。

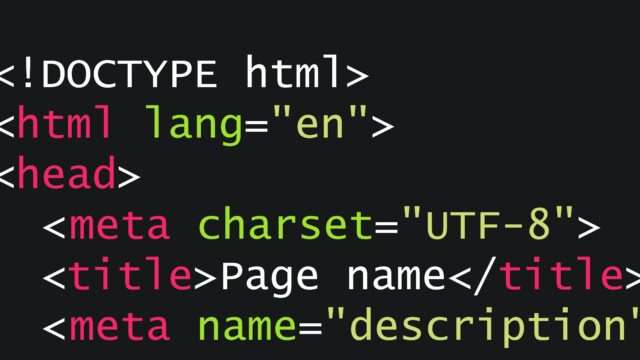

HTML文書の基本構造を理解しよう

HTML文書は基本的に以下のような構造で成り立っています。

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>タイトル</title>

</head>

<body>

記事やコンテンツがここに入ります

</body>

</html> 最初のhtmlは、このページがHTMLで記述されていることを示します。その次に`head`要素が開始され、その中にメタデータを含む`meta`要素と、実際のコンテンツが含まれる`title`要素があります。また、`html`要素には言語属性(lang)を付けることで、ページの言語を指定することができます。

要素とタグの基本構造

HTML要素は「開始タグ」「コンテンツ」「終了タグ」という基本構造を持っています。例として、段落を表す`p`要素の場合、以下の形式で記述します。

<p>ここに段落のテキストが入ります</p>開始タグには要素名(この場合は`p`)を記述し、終了タグはスラッシュ(`/`)を付けて閉じます。属性を追加したい場合、開始タグに属性名と値を記述します。たとえば、言語を指定する場合は以下のように記述します。

<p lang="ja">段落の内容</p>このようにHTMLは要素の組み合わせによって構成され、それぞれの要素には役割が与えられています。

最初に理解したいHTMLの必須要素

初心者がHTMLを学び始める際に覚えたい必須の要素として以下が挙げられます。

<html>: 文書のルート要素。<head>: 文書のメタデータを格納し、タイトルや文字コードなどを定義。<meta>: メタ情報を指定。例: 文字コード“。<title>: ブラウザのタイトルバーに表示される文書のタイトルを決定。<body>: 実際に表示されるコンテンツを記述する要素。

これらの要素を使いこなすことでHTML文書の基本構造を正しく作ることができます。初心者向けとしては、特に“内の情報や“の中での構文が重要です。HTML要素にはそれぞれの役割があるため、こうした基本的な使い方を理解することを心がけましょう。

初心者が知るべきHTMLの主要要素

見出し(h1~h6)の使い方で構造を整理

HTMLでは、見出し要素を使用して文書の構造を整理できます。見出し要素はh1からh6までの6種類が用意されており、数字が小さいほど重要度の高い見出しを表します。通常、ページ全体のタイトルにはh1を使用し、セクションごとのタイトルにはh2以降を使うことで階層構造を作成するのが一般的です。 見出しを正しく使用することで、検索エンジンが内容を理解しやすくなり、SEO対策としても効果的です。適切に見出しを使い分けることで、HTML要素を活用した整理されたページ構成を実現できます。

段落(p)やリスト(ul, ol)で情報を整理

HTMLでは、テキストを整理するために段落pやリストul liを用います。p要素は文章を段落として分けるために使われ、読みやすい構造を作るのに最適です。一方で、

ulは順序のないリストを、olは順序のあるリストを作成する際に使用されます。liリスト要素には ・を含めて項目を定義します。例えば、買い物リストや手順の説明など、情報を箇条書き形式でわかりやすく伝えたい場合に非常に役立ちます。段落やリストを使い分けることで、読み手にとって理解しやすい文書構造を提供できます。

リンク(a)や画像(img)タグを利用した表現

リンクを作成するためには要素を使用します。この要素を使うことで、他のページやファイルに簡単にアクセスできます。例えば、<a href="https://example.com">リンクテキスト</a>のように指定します。リンク要素は、サイト内部だけでなく外部サイトへの接続にも利用可能です。

また、画像を表示するためには要素を用います。この要素は開始タグのみで完結し、src属性に画像ファイルのパスを指定します。さらに、alt属性を設定して、画像が表示されない場合に代替テキストを表示するよう工夫することでアクセシビリティを向上させることができます。

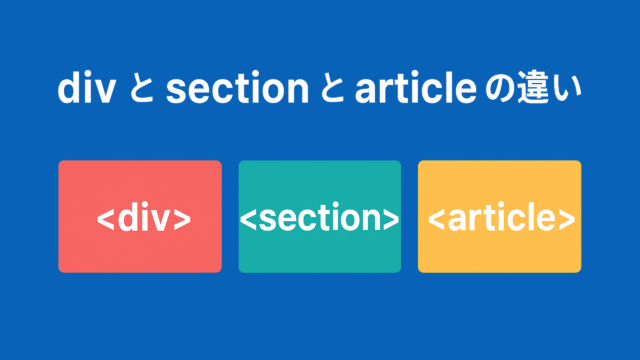

グルーピングのためのdivとセマンティックタグ

HTMLでは、要素をグルーピングしてページを論理的に区切ることが可能です。そのために一般的に使われるのが`div`要素です。この要素は、特定のコンテンツをグループ化し、デザインやスクリプトの操作を容易にするための役割を持っています。ただし要素自体には意味を持たず、見た目を整えるために使用されるケースが多いです。

さらに、最近ではセマンティックタグ(section、article、main、など)が積極的に使われています。これらのタグは名前から役割が明確で、構造化と可読性を向上させます。SEO対策の観点からも、セマンティックなHTML要素を活用することで検索エンジンがコンテンツを正確に理解しやすくなります。

応用編:Webサイトで活用するHTML要素

フォーム要素(input, form, button)の基礎

HTMLでフォームを作成する際には、まず基本的なフォーム要素を理解することが重要です。フォームは、ユーザーから情報を入力して送信するためのインターフェースを提供します。代表的なフォーム要素には、<form>, <input>, <button>があります。

<form>タグはフォーム全体をグルーピングする要素です。この中に入力フィールド(<input>)や送信ボタン(<button>)を配置します。

例えば、以下のコードはシンプルなフォームの例です:

<form action="/submit" method="post">

<input type="text" name="username" placeholder="ユーザー名">

<button type="submit">送信</button>

</form> ここでは、action属性で送信先のURLを指定し、method属性では通信方法(GETまたはPOST)を設定します。HTML要素を覚えてフォームを自分で作成することで、ユーザーからの入力を効率的に処理できるWebページを構築できます。

HTML5で追加された便利な要素(例: video, canvas)

HTML5で追加された要素は、マルチメディアやインタラクティブなコンテンツを扱う上で非常に便利です。特に、<video>と<canvas>は、モダンなWebサイトでよく利用されます。

<video>要素では、動画を直接HTMLに埋め込むことができます。この要素にはsrc属性で動画のURLを指定するか、<source>タグを使用して複数形式の動画を指定できます。例えば:

<video controls> <source src="example.mp4" type="video/mp4">

お使いのブラウザはvideo要素をサポートしていません</video> 一方、<canvas>は、JavaScriptを使って描画したりアニメーションを作成したりするための要素です。これにより、インタラクティブなグラフィックスやカスタムチャートを生成することができます。

これらの要素を活用すると、より豊かな表現を持つWebページを簡単に実現できます。HTML5の要素を使いこなしてモダンなWeb開発を進めてみましょう。

意味を持たせる:セマンティックなHTML

セマンティックなHTMLとは、要素の持つ意味や役割を最大限に活かしてWebページを構築することを指します。例えば、<header>, <footer>, <article>などのセマンティック要素は、それぞれの用途を明確に示すため、検索エンジンやスクリーンリーダーにとって有益です。

セマンティックな要素を正しく使用することで、Webサイトのアクセシビリティが向上し、例えば検索順位の向上にもつながる可能性があります。例えば:

<header> <h1>ウェルカムメッセージ</h1>

</header> このコードでは、<header>要素がページのヘッダーであることを明確に示しており、より意味のあるHTML構造として機能します。セマンティックなHTMLを覚えたい場合、これらの要素の意味と使い方を20選以上学んでいくことが役立ちます。

アクセシビリティを意識したHTML記述

アクセシビリティを意識したHTML記述は、すべてのユーザーにとって使いやすいWebページを作成するための重要なポイントです。これには、スクリーンリーダーの利用者やキーボードを使って操作するユーザーへの配慮が含まれます。

例えば、画像を使用する際にはalt属性で説明を記述します。これにより、画像を見ることができないユーザーにもコンテンツの意図を伝えることができます。

<img src="example.jpg" alt="例の画像"> また、フォームを使用する場合には、<label>要素を使って入力フィールドに関連付けを行います:

<label for="name">名前</label> <input type="text" id="name">さらに、ARIA(Accessible Rich Internet Applications)属性を利用することで、動的なコンテンツの状態を明確に伝えることも可能です。アクセシビリティに配慮したHTML記述を行い、すべてのユーザーが快適に利用できるWebサイトを目指しましょう。

HTML要素を正しく使いこなすコツ

要素のネストと正しい書き方

HTMLでは、要素は他の要素の中に入れ子構造(ネスト)として配置することが一般的です。ただし、正しい順序でネストしないとブラウザが期待通りに解釈できなくなることがあります。たとえば、見出し要素の中に段落要素を直接配置するのは適切でなく、常に要素の構造を慎重にチェックすることが重要です。また、終了タグを忘れたり、属性の形式を間違えたりすると、HTML文書全体の表示に影響を及ぼす可能性があります。

正しいネストの例として、以下のように記述します:

<ul> <li>リスト1</li>

<li>リスト2</li>

</ul>このようにHTML要素の正しい書き方を覚えることは、初心者が取り組むべき重要なポイントです。HTML要素を覚えたい場合は、シンプルな要素から始めることがおすすめです。

ブラウザでの動作確認の重要性

HTMLを正しく記述したとしても、すべてのブラウザで期待通りに動作するとは限りません。そのため、ブラウザでの動作確認を行うことが重要です。最新バージョンのGoogle ChromeやFirefox、Microsoft Edgeなど主要なブラウザで確認することで、デザインや機能が適切に表現されているかを確認できます。

特にHTML5では、動画やキャンバス要素など新しいタグが追加されています。これらの動作が特定のブラウザで制限されることもあるため、対応ブラウザをチェックしながら実装を進めることが安心です。簡単なHTMLファイルでテストを行いながら各要素の挙動を把握しておくと、効率的に学ぶことができます。

修正時に役立つHTML構造の理解

Webサイトの運用やHTMLコードの修正作業を行う際、最も重要なのは文書構造を正しく理解していることです。HTML文書は、基本的に階層構造を持って構成されています。ルート要素であるを中心に、やなどの主要要素が配置されます。

コードを修正する際は、特定の要素が全体のどの位置に属しているのかを正確に把握する必要があります。たとえば、表示が崩れたりリンクが正しく動作しない場合、親要素や関連要素を確認することが問題解決のカギとなります。また、必要箇所にコメントを挿入しておくことで、どこを修正すべきかを後から簡単に把握できるようになります。

HTMLとCSS、JavaScriptの連携

HTML文書は、単体では主にコンテンツを記述する役割を果たしますが、CSSやJavaScriptを連携させることで、視覚的な装飾やインタラクティブな動作を実現させることができます。CSSはHTML要素のスタイルを定義し、色やフォント、レイアウトを調整する役割を果たします。一方でJavaScriptは、動的な動作を実装するために使われます。

たとえば、HTML文書内でボタンを配置し、それをクリックしたときに特定の処理を実行することが可能です。この際、HTMLで要素を作成、CSSでデザインし、JavaScriptで機能を追加します。このように、HTMLを基盤としつつCSSやJavaScriptと連携することで、より魅力的で使いやすいWebページを作成することができます。

コメント