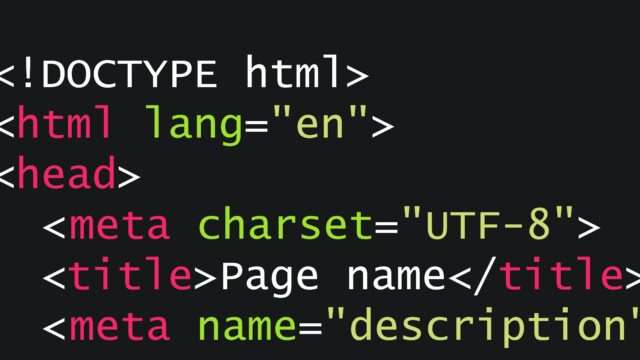

1. 概要:HTMLタグにおける役割と用途

HTMLにおける構造化の重要性

HTMLでは、コンテンツを意味的に整理する「構造化」が非常に重要です。構造が明確であれば、検索エンジンのクローラーが情報を正しく理解でき、SEO効果の向上につながります。またユーザーにとっても、直感的にページの内容を把握しやすくなり、アクセシビリティの面でも大きなメリットがあります。

特に HTML5 以降では、意味のあるタグ(セマンティックなタグ)が導入されており、これらを適切に使うことが推奨されています。例えば、ページを構成する際には、単に見た目を整えるだけでなく、内容のまとまりや文脈ごとの親和性を意識することが重要です。

なぜセマンティックHTMLが求められるのか

セマンティックHTMLは、ウェブサイトの意味をタグを通じて明示し、情報の適切な構造化を助けます。その結果、ユーザーがページ内容を理解しやすくなるだけではなく、スクリーンリーダーを使用するユーザーや検索エンジンに対しても配慮した設計が可能になります。

特に、HTMLのセクショニング要素(例えば <header> や <section> など)を適切に活用することは、ページ構造を検索エンジンに効果的に伝えるために不可欠です。これによって、検索エンジンはどの部分が主要なコンテンツであるかを理解でき、結果として SEO パフォーマンスが向上すると言われています。

一方で、セマンティックでない <div> や <span> の過剰な使用は、コンテンツ構造を曖昧にし、検索エンジンやユーザーに意図が伝わりづらくなる恐れがあります。これを防ぐためにも、セマンティックな HTML が求められているのです。

<div>タグ、<section>タグ、<article>タグとは?

HTMLには多様な要素がありますが、特に「セクショニング(構造分割)」を目的とする際に重要となるのが、<div>、<section>、<article> の3つのタグです。それぞれ役割や意味合いが異なるため、用途に応じて正しく使い分けることが推奨されます。

<div>タグ

<div> は汎用的なブロックレベルコンテナです。意味的(セマンティック)な情報を含まず、主にスタイル指定(CSS)やスクリプトによる操作のため、またレイアウト目的で用いられます。

ただし、意味を持たないため、構造を明示したい場面では「よりセマンティックなタグ」がある場合にはそちらを使用した方が望ましいとされています。

<section>タグ

<section> は、文書内を「章」「セクション」「節」などのテーマごとに区切るためのセマンティックなタグです。通常、見出し(<h1>〜<h6>)を含むことが推奨されており、テーマが明確なまとまりをもつコンテンツを囲むのに適しています。

例えば、「会社概要」「最新ニュース」「お問い合わせ」など、ページ内で独立したテーマを持つ部分を <section> でまとめると良いでしょう。

<article>タグ

<article> は、「独立して配信・再利用可能なコンテンツユニット(self-contained)を示す」ためのタグです。ブログの記事、ニュース、レビュー、コメントなど、それだけで意味が通じるコンテンツに用いられます。

このタグを使うことで、検索エンジンやスクリーンリーダー等がそのコンテンツを「独立した1つのまとまり」として扱いやすくなります。

これらのタグは単独で使用されることもありますが、状況に応じて適切に組み合わせ、HTMLドキュメントの構造をより明確にすることが推奨されています。正しく使い分けを行うことで、ウェブサイトの効果的な設計が実現されます。2. <div>タグ:汎用的なコンテナの特徴

2. <div>タグ:汎用的なコンテナの特徴

定義と基本的な使い方

<div> タグは、HTMLで最も汎用的な ブロックレベルのコンテナ要素 のひとつです。特定の意味や役割(セマンティクス)を持たず、主にコンテンツをグループ化して HTML 文書内のレイアウト構造を整理するために用いられます。たとえば、ページ内のヘッダー、フッター、メインコンテンツエリアなど、明確な意味づけが難しい領域をまとめる際に頻繁に使用されます。

使い方も非常にシンプルです。例えば:

<div>

<p>これはdivでグループ化されたコンテンツです。</p>

</div>

ただし、<div> はあくまで「グループ化のための箱」であって、意味を表すものではありません。具体的には背景色だけのため箱や、子要素を横に並べるためだけの箱といった時に用います。

内容に意味やテーマがある場合には、<section> や <article> などのセマンティックなタグを検討すべきです。

スタイル定義やスクリプトでの利用ポイント

<div> タグが特に便利な点は、CSSやJavaScriptで操作しやすい、という点です。class 属性や id 属性を付与することで、特定の要素に対しスタイルを当てたり、スクリプトで操作したりできます。

例えば、以下のようなCSSやJavaScriptの例が挙げられます:

<head>

<style>

.container {

background-color: #f0f0f0;

padding: 10px;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<p>スタイルが適用されたdivコンテナ</p>

</div>

<div id="example">元のテキスト</div>

<script>

document.getElementById('example').innerText = '変更されたテキスト';

</script>

</body>

このように、描画や動的操作の観点でも <div> は活用されます。

<div> タグのメリットと陥りがちな問題点

- メリット

- 柔軟性・汎用性が高く、どのような状況でも使える。

- CSS・JavaScriptと組み合わせることで、デザインや機能の自由度を高められる。

- 開発初期や構造が明確でない段階でも、ひとまずレイアウト用の枠として活用できる。

- 注意/問題点

- 多用・乱用により、「divスパゲッティ」と呼ばれる“無意味に

<div>がネストされた構造”を招くリスクがあります。 - 意味のある構造(セマンティックなタグ)を使わずに

<div>ばかりを使うと、検索エンジンや支援技術(スクリーンリーダーなど)に意図が伝わりづらくなり、SEO・アクセシビリティの面で不利になる可能性があります。 - クラス・IDの付与やスタイル定義を過剰に行いすぎると、メンテナンス性が低下します。

- 多用・乱用により、「divスパゲッティ」と呼ばれる“無意味に

<div> を使う際のポイント

次の点を意識して使うと、コードの可読性・保守性も高まり、セマンティックに配慮した構造になります。

構造が固まってきたら、 <div> を使う部分と、意味を持たせる部分を見直す。

意味のあるタグ(例:<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer> 等)が適切に使える場合は、そちらを優先する。

CSS・JavaScriptで操作するために <div> を使う場合でも、無駄なネストは避け、シンプルな構造に保つ。

必要以上に多数のクラス・IDを付与せず、「この要素は何のためのコンテナか」を意識した命名・構造にする。

3. <section>タグ:コンテンツの「セクション化」

定義と主な役割

<section>タグは、HTML5において「文書あるいはアプリケーション内の構造的な ‘節’ や ‘セクション’」を示すためのセマンティック要素です。

具体的には、特定のテーマやトピックに関連するコンテンツのまとまりを示し、ページ構造を論理的に整理する役割を果たします。

特に、検索エンジンや支援技術(スクリーンリーダー等)にとっても内容の意味が伝わりやすくなるため、SEOやアクセシビリティの観点から重要です。

他の “セクショニング” タグとの違い

<section> を他のセクショニング要素(例:<article>, <aside>, <nav>)と比べてみると、その 汎用性 に特徴があります。

<article>:独立した=そのまま配信・再利用可能なコンテンツユニット に用いられます。<aside>:メインのコンテンツに対する補足・関連情報を表すための要素です。<nav>:ナビゲーションリンクの集合を示すための要素です。

それらに対して、<section> は「特定のテーマ/トピックごとにグループ化された主要なコンテンツの一部」を示すために使用され、「単なる装飾用の箱」では使用すべきではないという制約があります。

適切に使うための具体例

<section>タグの使用にあたって、論理的に構造化された文書を作るためのポイントと具体例を以下に示します。

ポイント:

- 各

<section>の中には、可能な限り見出し(<h1>〜<h6>)を含めることが望ましいです。 - もし「このまとまりに見出しが思い浮かばない/テーマ化できない」という場合は、むしろ

<div>のほうが適切である可能性があります。 - スタイル目的だけで使う ↔ 意味・テーマを持つまとまりで使う、という判断を意識することが重要です。

例:

<section>

<h2>製品概要</h2>

<p>この製品は最新の技術を用いて開発されました…。</p>

</section>

<section>

<h2>利用料金プラン</h2>

<p>プランA:月額500円、プランB:…。</p>

</section>

このように、サービスの「製品概要」や「利用料金プラン」など、それぞれのトピックごとに <section> を使って構造を分割することで、視覚的にも構造的にも整理されたページになります。

セマンティックHTMLとしての利点

- 検索エンジンや支援技術(スクリーンリーダー等)が、文書の構造・意味を正確に把握しやすくなります。

- 見出しやセクションが明確であれば、ユーザーも「この部分は何を扱っているのか」を直感的に理解でき、アクセシビリティも向上します。

- 「スタイル用の箱」としてだけ

<div>を使い続けるよりも、意味あるタグを使うことでメンテナンス性・将来の拡張性も高まります。

4. articleタグ:独立したコンテンツユニット

定義と用途

<article>タグは、HTML5において「独立して完結しており、配信や再利用が可能なコンテンツユニット」を表すためのセマンティック要素です。

具体的には、ブログ記事、ニュース記事、製品レビュー、ユーザーコメントなど、外部文脈がなくても意味が通じるコンテンツが該当します。

この要素内には、通常「見出し+本文+(場合によりフッター)」といった構成が含まれ、さらに入れ子構造で使用されることもあります。例えば、ニュースサイトの記事(親の <article>)の中に読者コメント(子の <article>)を複数並べるような使い方です。

<section>タグとの関係性と違い

<article> と <section> は似通った用途に感じられますが、使い分けのポイントがあります。

<article>:そのコンテンツ単体で 完結・配信可能 であることを前提にします。<section>:ページや文書内で「テーマ別のまとまり」や「章・節」を示すためのコンテナであり、必ずしも独立して再利用されるわけではありません。

このため、ブログ記事を <article> で囲い、さらにその中の各章を <section> で分割する構造がよく見られます。逆に、複数の記事をまとめたページを <section> で囲い、その中に個別の記事を <article> として配置するという設計も適切です。

再利用可能なコンテンツの設計

<article>タグは、再利用性を意識した設計において非常に重要です。以下のような場面で特に役立ちます。

- RSSフィードやソーシャルメディア共有で個別に抽出・配信されるコンテンツ。

- CMS(コンテンツ管理システム)やAPI経由で参照・再利用されるコンテンツユニット。

- コメントやユーザーレビューなど、元記事とは別に意味を持つサブコンテンツを入れ子で設計する場合。

例えば、以下のような設計が可能です:

<article>

<h2>製品レビュー:モデルX</h2>

<section>

<h3>特徴</h3>

<p>この製品は最新の技術を用いて…</p>

</section>

<section>

<h3>ユーザーレビュー</h3>

<article>

<h4>レビュー1</h4>

<p>とても満足しています…</p>

</article>

<article>

<h4>レビュー2</h4>

<p>価格の割に…</p>

</article>

</section>

<footer>

<p>投稿日:<time datetime="2025-11-13">2025/11/13</time></p>

</footer>

</article>

このように、<article> を適切に使うことで、構造化・セマンティックな設計が可能になり、結果として SEO やアクセシビリティの観点でも優位になります。

5. 使い分けの実例:ケース別ガイド

ブログ記事のマークアップ例

ブログ記事をマークアップする際は、HTMLのセクショニング要素を使って構造を明確化することが重要です。

記事全体を<article>タグで囲むことで、独立したコンテンツとして定義できます。その内部を<section>タグで分けると、内容ごとのまとまりを明確にできます。さらに、デザインやレイアウトの調整を目的として<div>タグを補助的に使うのが効果的です。

以下は具体例です。

<article>

<header>

<h1>ブログ記事のタイトル</h1>

<p>投稿日:2023年10月15日</p>

</header>

<section>

<h2>導入部</h2>

<p>この記事では、HTMLのsection、div、articleタグの使い分けを解説します。</p>

</section>

<section>

<h2>本編</h2>

<p>これらのセクショニング要素を適切に使うことで、SEO対策やユーザーエクスペリエンスの向上が期待できます。</p>

</section>

<footer>

<p>この記事に関するコメントや質問はお気軽にどうぞ。</p>

</footer>

</article>

このように、

<article>:記事全体の独立性を示す<section>:内容を章・トピックごとに整理<div>:スタイルやスクリプト制御の補助

という使い分けを行うことで、読みやすく再利用性の高い構造が実現します。

ダッシュボードや管理画面の構成例

管理画面やダッシュボードのようなUI設計では、情報の構造化と視認性が鍵になります。

ここでも、<section>・<article>・<div>を適切に組み合わせることで、ユーザーにとって理解しやすく、開発面でも保守しやすいレイアウトを構築できます。

<section>

<header>

<h1>管理画面</h1>

</header>

<article>

<h2>ユーザー統計</h2>

<p>今月のアクティブユーザー:1200人</p>

</article>

<article>

<h2>最新の通知</h2>

<section>

<h3>システムアップデートのお知らせ</h3>

<p>本日の午後3時にメンテナンスを予定しています。</p>

</section>

<section>

<h3>新機能のリリース</h3>

<p>新しいダッシュボード機能を追加しました。</p>

</section>

</article>

</section>

この例では、ページ全体を<section>で囲み、各ウィジェットを<article>として独立させています。

さらに、<div>を使ってグリッドやレスポンシブレイアウトを実装すれば、デザイン面の自由度も高められます。

SEOとアクセシビリティを意識した構造設

検索エンジンや支援技術(スクリーンリーダーなど)は、<article>や<section>といったセマンティック要素をもとにページの主題構造を理解します。

したがって、意味を持つ要素を正しく使い分けることで、SEO・アクセシビリティの両面で大きな効果を得られます。

以下は、スタッフ紹介ページの適切なマークアップ例です。

<section>

<h1>スタッフ紹介</h1>

<article>

<h2>チームリーダー</h2>

<p>名前:山田太郎</p>

<p>役職:プロジェクトリーダー</p>

</article>

<section>

<h2>開発メンバー</h2>

<article>

<h3>鈴木一郎</h3>

<p>バックエンド担当</p>

</article>

<article>

<h3>佐藤花子</h3>

<p>フロントエンド担当</p>

</article>

</section>

</section>

この構造では、

<article>が個々の人物情報を独立したユニットとして表現し、<section>がチーム全体のまとまりを示しています。

結果として、検索エンジンはページ構造を正確に把握でき、ユーザーも情報を直感的に理解しやすくなります。

6. 適切な選択がもたらす効果

検索エンジンにおけるメリット

<div>、<section>、<article> タグを適切に使い分けることは、SEO(検索エンジン最適化)に大きな影響を与えます。

例えば、<section> や <article> などの「セクショニング要素」は、構造化された情報として検索エンジンのクローラーに認識されやすく、ページ全体のテーマやセクションごとの内容の意味を明確に伝えることができます。

特に <article> は、独立したコンテンツユニットを示すタグであるため、ブログ記事やニュース記事などを検索エンジンに対して明確にアピールできます。これに対し <section> は、文書内でのテーマや章を論理的に整理するための要素として機能し、見出しとともに使用されることで、クローラーが情報を効率的に分類できるようになります。

このように、セマンティックHTMLを意識した設計は、検索エンジン上でのランキング向上にも寄与します。

ユーザー体験(UX)の向上

HTMLタグを正しく使い分けることは、ユーザー体験にも良い影響をもたらします。

例えば <section> や <article> といったタグを用いることで、スクリーンリーダーなどの支援技術がコンテンツを正確に読み取ることが可能になり、アクセシビリティが向上します。

また、ページをテーマごとに明確に区分できていれば、ユーザーが情報を探しやすくなり、滞在時間の延長や満足度の向上につながります。特にブログ・ニュースサイト・管理画面の設計において、構造の可視性・操作性の向上が期待できます。

開発・メンテナンス効率の改善

適切なHTMLタグの選択は、開発/保守の効率向上にもつながります。

汎用性の高い <div> タグばかりを多用すると、意味が曖昧な “箱” が多くなり、後からコードを読んだり構造を理解したりするのが難しくなることがあります。例えば過剰なネストやクラス/IDの乱用が発生しやすくなり、いわゆる「divスパゲッティ」につながります。

一方で、<section> や <article> といった意味づけされたタグを用いることで、コード自体がその内容を説明している構造となり、他の開発者が内容を把握しやすくなります。さらに、セクション化要素を使い分けることで、スタイルやスクリプトを適用する対象が明確になり、クラス名やID管理もシンプルになります。これにより、チーム開発での連携がスムーズになり、大規模なシステムの保守・拡張も容易になります。

コメント